DJI MINI 4 PROを第二種機体認証をしてみた。

青天の霹靂。

…というのは正にこういうのを言うのでしょうか。

まさか二等無人航空機操縦士の資格を取った記事の直後にこんなタイトルの記事を書く事になるとは思いもしていませんでした。

というのも、二等無人航空機操縦士の効力を最大限に使おうと思うと、第二種機体認証取得済みの機体と組み合わせる必要があるのですが、一番個人向けに近かったSONYのAirpeak S1が3月に販売中止になったりして、やっぱり商売的には難しいのかなぁ…と思っていたのが前回の記事を書いていたタイミング(4月末頃)だったんですよね。

そんな矢先に、5月26日に突如DJIから声明とも受け取れるプレスリリースが出まして、DJI Mini 4 Proが第二種機体認証を取得したっていうじゃないですか。衝撃走りましたね。

だってAirpeak S1でさえ100万円程度してたのに、Mini 4 Proなら10万円そこそこで買える機体ですもん…。勿論、撮影性能とかは全然違うので比べちゃいけないとは思うのですが…。 ただ、この段階では手持ちのAir3と性能的にはかなり似てるしなー、どうせ第二種機体認証モデルは割高なんだろうなー、当分は安くならないんだろーなー、少し様子見かなーと当初は思っていました。

まさかのセール対象

6月下旬くらいからでしたかね、セキドさんのサイトとか覗いたら、第二種機体認証モデルが販売されるようになってて価格も従来モデルと同じじゃないですか(!)。正直、それじゃ従来モデル売れ残っちゃわない?ってこちらが不安になるぐらいでしたが、そこはDJIの良心なのでしょう。

ふ、ふーん、やるじゃん…と正直動揺は隠せなかったのですが、この後更に追い打ちを掛けるようにAmazonのプライムデー頃に併せてDJIのセールも始まります。普通、日本のメーカーだと新発売のモデルはセール対象から外れるのが常なので、まぁ対象になる訳無いよねと踏んでいたのですが…さすが中国勢、容赦ない価格攻勢。まさかのセール対象になってました。

セットにも寄りますが10万円を大きく割り込んで買えるセットもあり、この辺でもうお財布とのご相談に…。

Mini 4 Pro(DJI RC2付属) 【型式認証対応モデル】が到着

Air3もあるし、取り敢えず最低限の装備…とはいえ、機体認証って送信機も込みの話なの?であればRC 2にしておきたいなぁ、とか色々悩んだ末にDJI Mini 4 Pro(RC2付属)モデルを、いつものセキドさんで購入しました。比較的手ごろなRC2付属モデルとRC-N2付属モデルはセール期間という事もあって在庫が無く、ひと月ほど待ったのちに届いたのでした。

フライモアコンボについては在庫あったんですが、今思えばそちらを選ばなくて良かったかもな、と思う所があります(後述)。

最初にやる事、やってはいけない事

形式認証対応モデルと仰々しい肩書が付いてはいるものの、最初にする事はいつも通りなのですが、やってはいけない事が一つだけあるので書いておきます。

まだ当分飛ばしてはいけません。

最初で注意する事はそのぐらいでしょうか。一度でも飛ばしてしまうと中古扱いになってしまう為、この段階では飛ばしてはいけません。充電して接続もして色々済んだら屋内で試験飛行…ってやりたくなるとは思うのですが、やめておいた方が良さそうです。

なので飛行はだいぶ先になりますが、それ以外はいつも通りです。

- Mini 4 Pro本体と送信機の充電

- 送信機の起動とWi-Fiのアクセスポイントの設定等初期設定

- アクティベーション

- Mini 4 Proと送信機の接続

- パッチのダウンロードと適用

などなど、この辺はDJIの機体購入された事のある方ならいつか来た道ではあります。Youtubeなどにも導入解説の動画とかいっぱいあるのでこの辺は省略します。

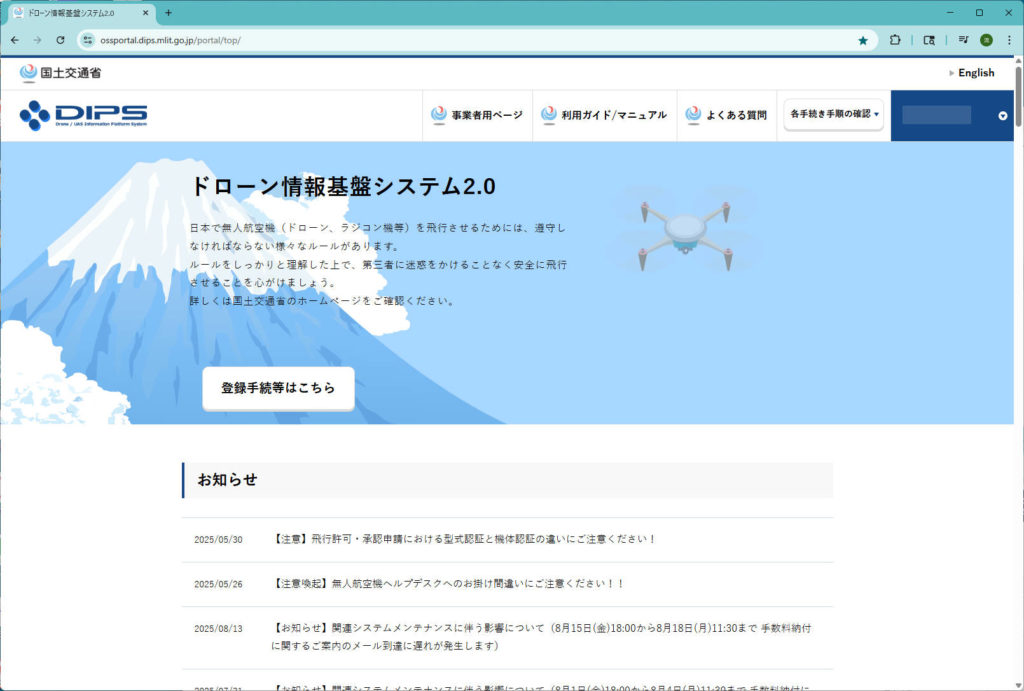

このセットアップの勢いでDIPS 2.0への機体登録とリモートIDの登録まで一気にやってしまいたい所ですが、ここで一旦立ち止まって、必要資料に目を通す事にしましょう。

なお、ここから先の手順はまだまだ更新される可能性があるので、2025年8月時点での情報、というのをご留意頂ければ幸いです。

DJIからの資料

型式認証モデルを扱うにあたって、重要な資料が2種類あるのですが、ひとつ目がこれです。

■DJI公式ダウンロードサイトのMini 4 Proのドキュメントページ

https://www.dji.com/jp/downloads/products/mini-4-pro#doc

こちらはメーカーであるDJIのMini 4 Proに関する資料が置かれているページです。数が結構あるのでちょっと面倒ですが、全部ダウンロードしておいて損は無いでしょう。型式認証モデルを扱うにあたって特に必要になってくるのが下の方にある

- DJI Mini 4 Pro 無人航空機飛行規程

- DJI Mini 4 Pro 無人航空機整備手順書

- DJI Mini 4 Pro 型式認証取得機種「DJI式DJI Mini 4 Pro型」使用者へのガイダンス v1.0

の3つ辺りです。上2つは機体認証を受けた機体を運用するにあたって必要な事項がまとめられた文書です。

また、「使用者へのガイダンス」資料はこれからする手続きに関して必要な事が書いてあります。

いずれも必ず目を通す必要があるでしょう。

…で、このガイダンス資料の中に超重要な事が書いてありまして、これからやるDIPS2.0への機体登録にあたっては、

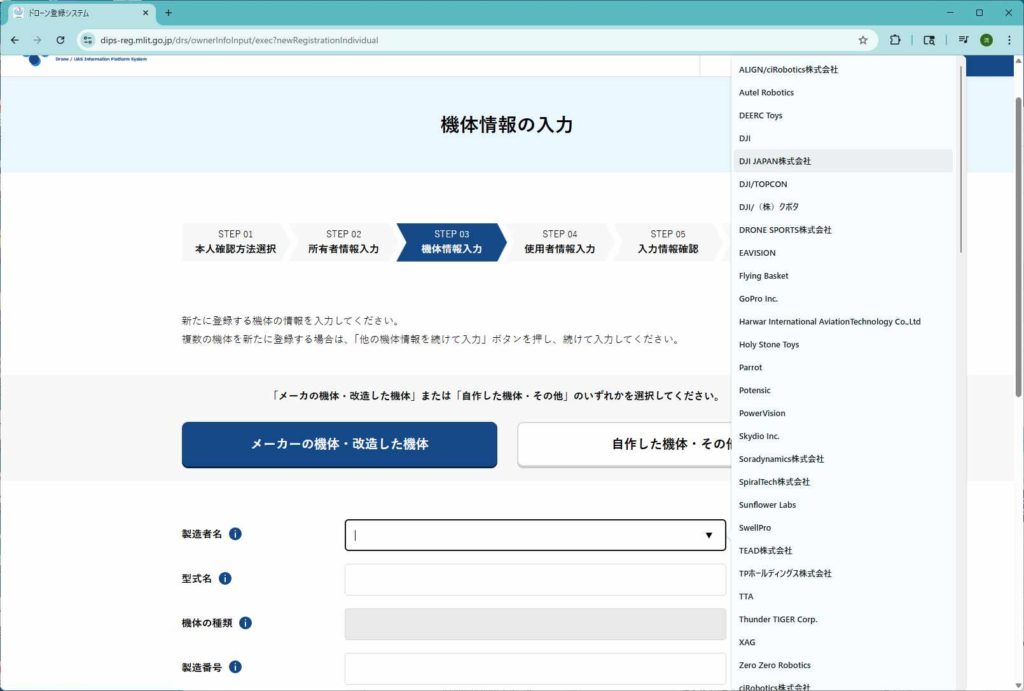

製造者名を従来の「DJI」では無く「DJI JAPAN株式会社」を選ぶ

となっています。これ間違えると相当面倒な事になってくると思われる且つ、登録料の900円~もパーになりそうです。絶対に間違えたくない所です。

資料の余談なのですが、ガイダンス資料の中に飛行記録用紙、日常点検記録用紙、点検整備記録用紙のフォーマットが記載されています。Mini 4 Proの型式認証モデル専用のフォーマットとなっていまして、このフォーマットで記述する必要があるようです。また、飛行記録については特定飛行で無くても記録する必要があるとの事で、やる事増えてんじゃん!!みたいな所はあります^^;

型式認証モデルとして機体登録をする

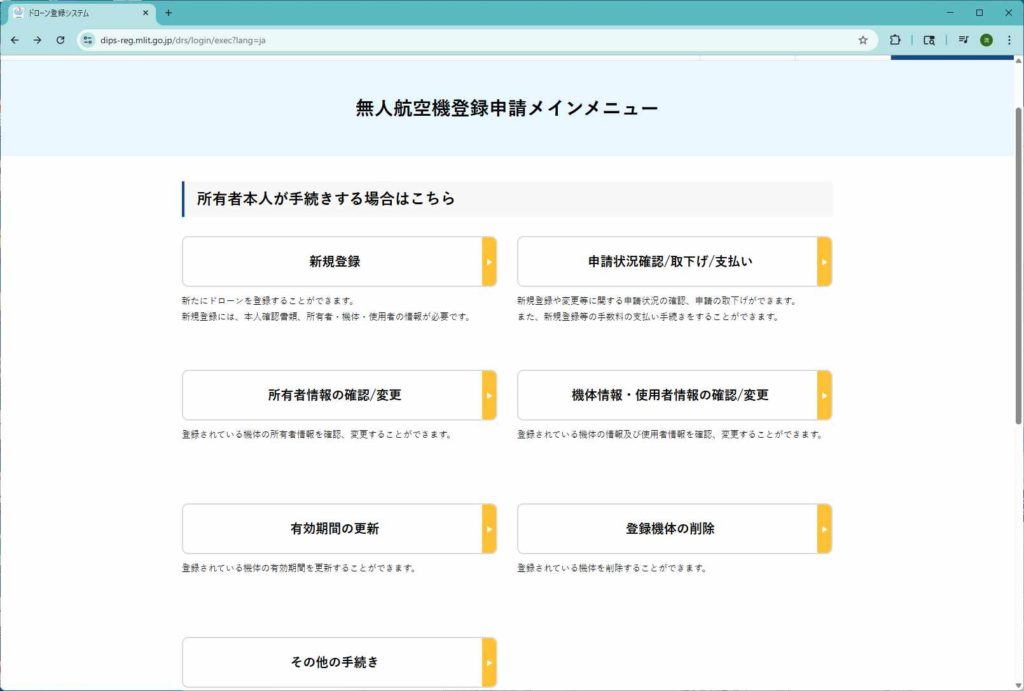

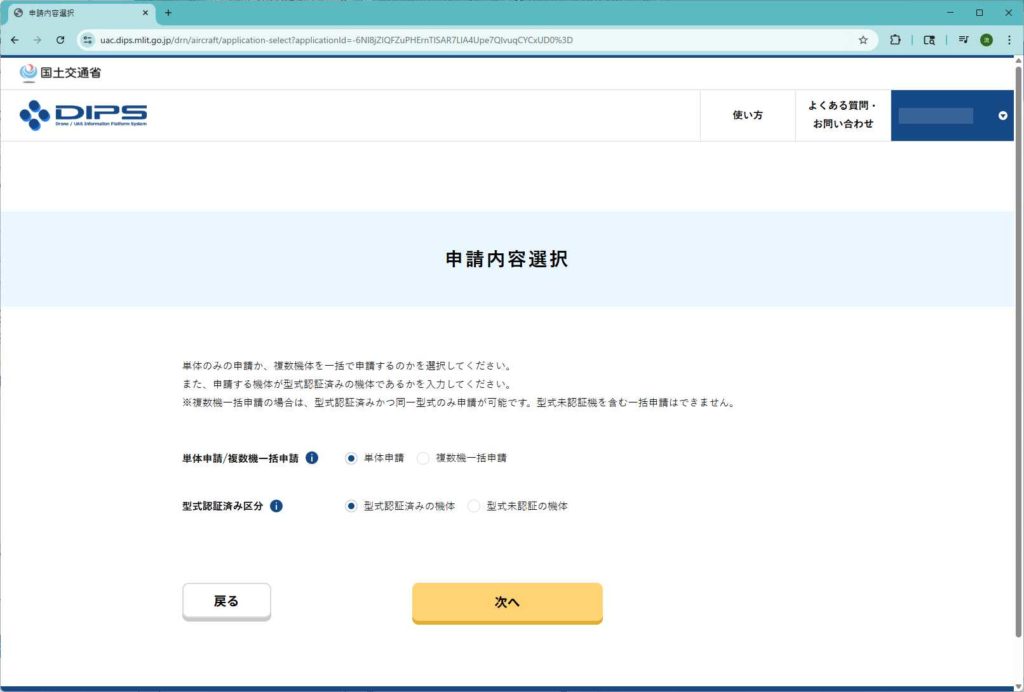

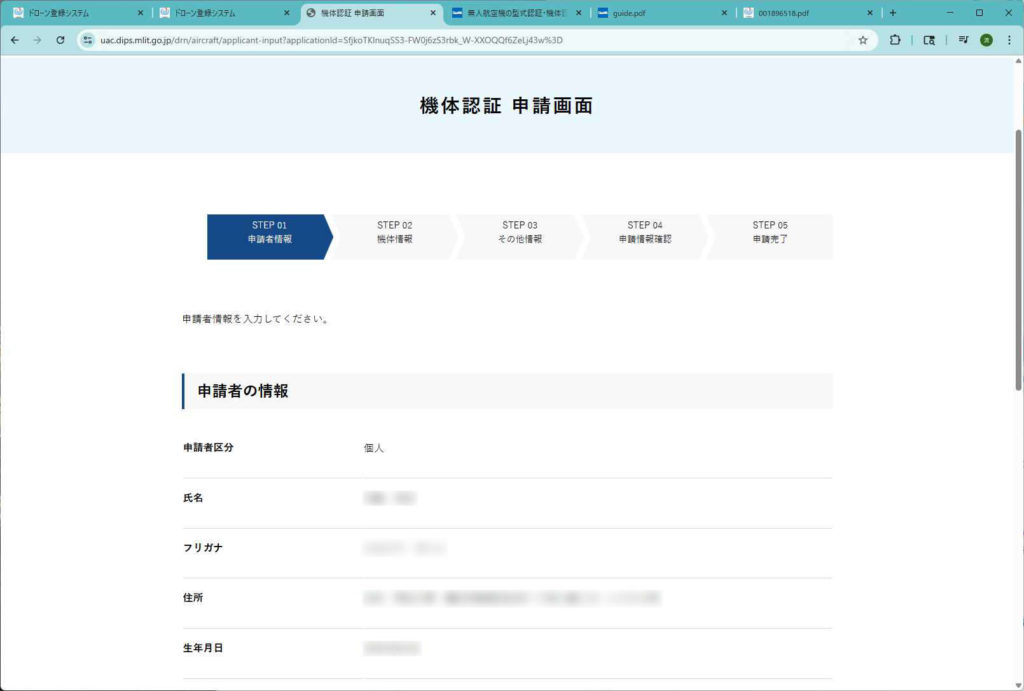

まずは通常のドローンの登録と同じく、DIPS2.0からの新規登録メニューから進めます。

本人確認方法は確定申告などで使用するICカードリーダーか、マイナポータルアプリインストール済みのスマホなどが必要です。型式認証モデルを購入される方はおそらくどちらかは利用出来る人が多いと思いますので、詳細については省略します。

筆者はいつもマイナポータルアプリで進めているのですが、あれはあれでQRの読み取りが一回ログアウトしないと出てこなかったり、権限付与と本人認証でそれぞれマイナンバーカードの読み取りが必要だったり、凄くクセがあるんですよね…。

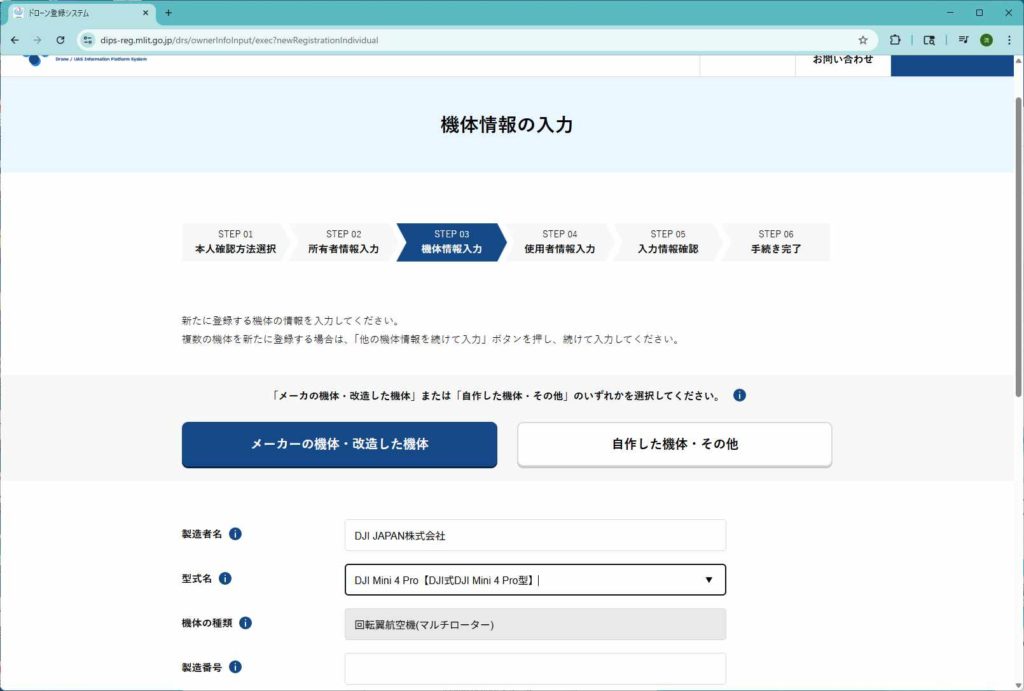

ここからが型式認証モデル向けの操作となる所で、先のDJIのガイダンス文書にあった通り、製造者名に「DJI JAPAN株式会社」を選択します。すると、その下の型式名から「DJI Mini 4 Pro 【DJI式DJI Mini 4 Pro型】」が選択できるようになるので、これを選択します。

型式名の選択をした後に型式名からフォーカスが外れると"機体の種類"の所に自動的に「回転翼航空機(マルチローター)」が入ると思います。これら以外は通常の機体登録同様に製造番号等を入力していきます。

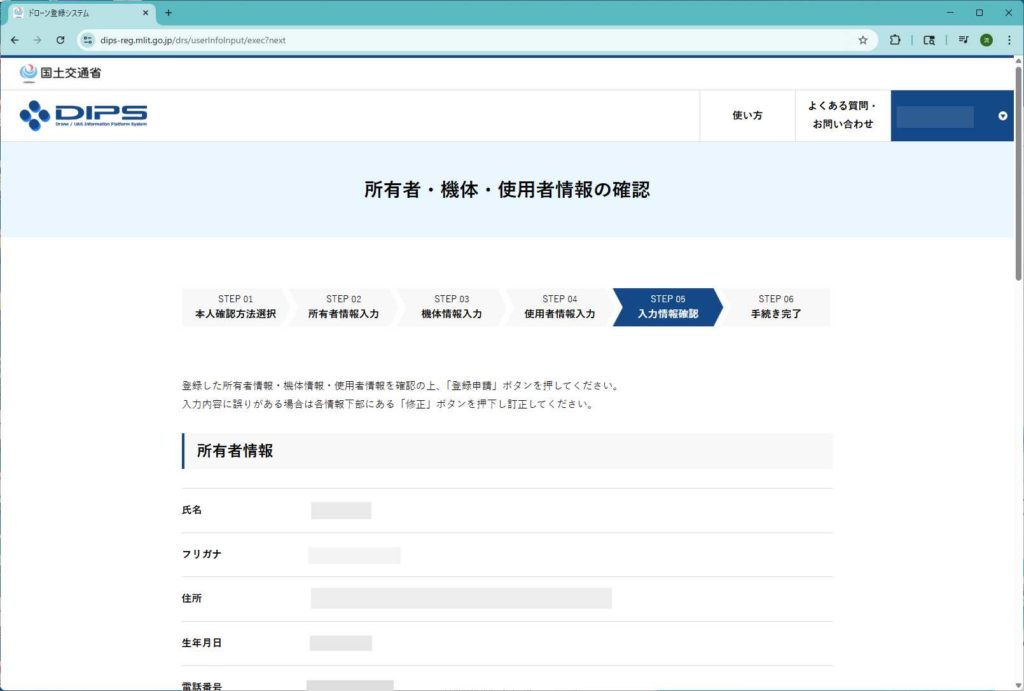

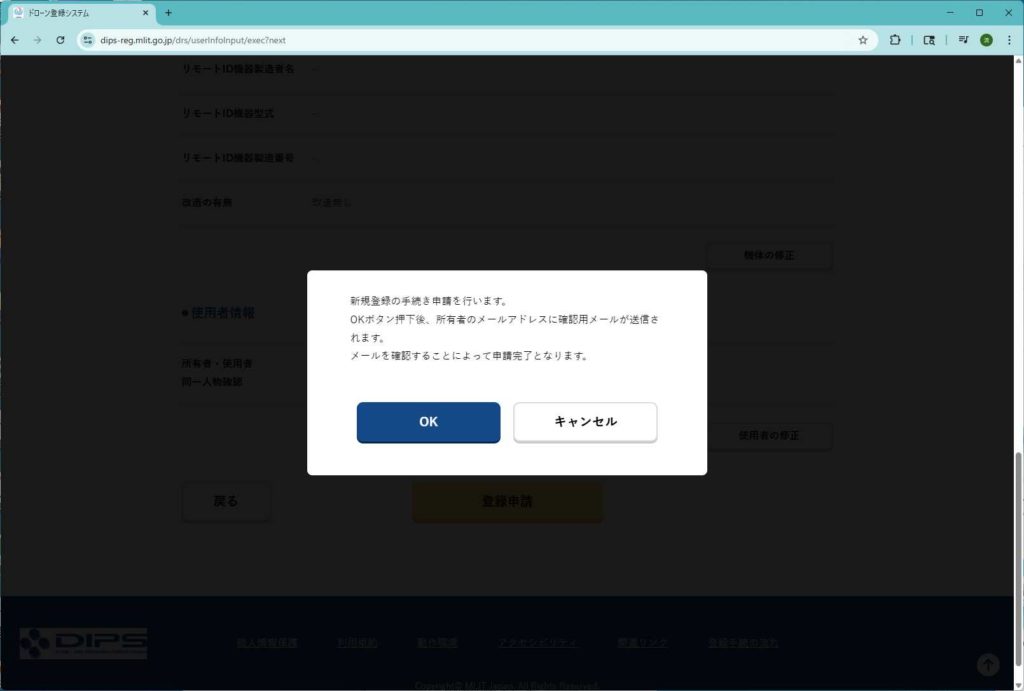

最後に、入力した情報の再確認をして問題が無ければ申請を実行します。

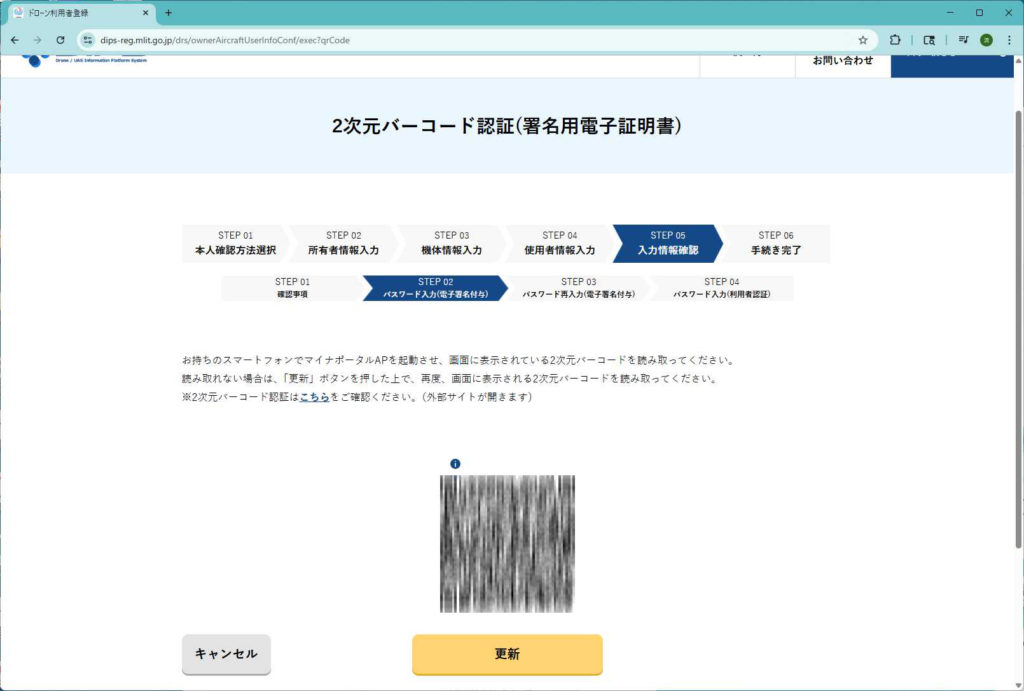

2次元バーコード認証を選んでいた場合、この後にQRコードによるログインを求められると思います。指示に従って操作します。(とはいえ、非常に挙動がわかりにくいですが…)

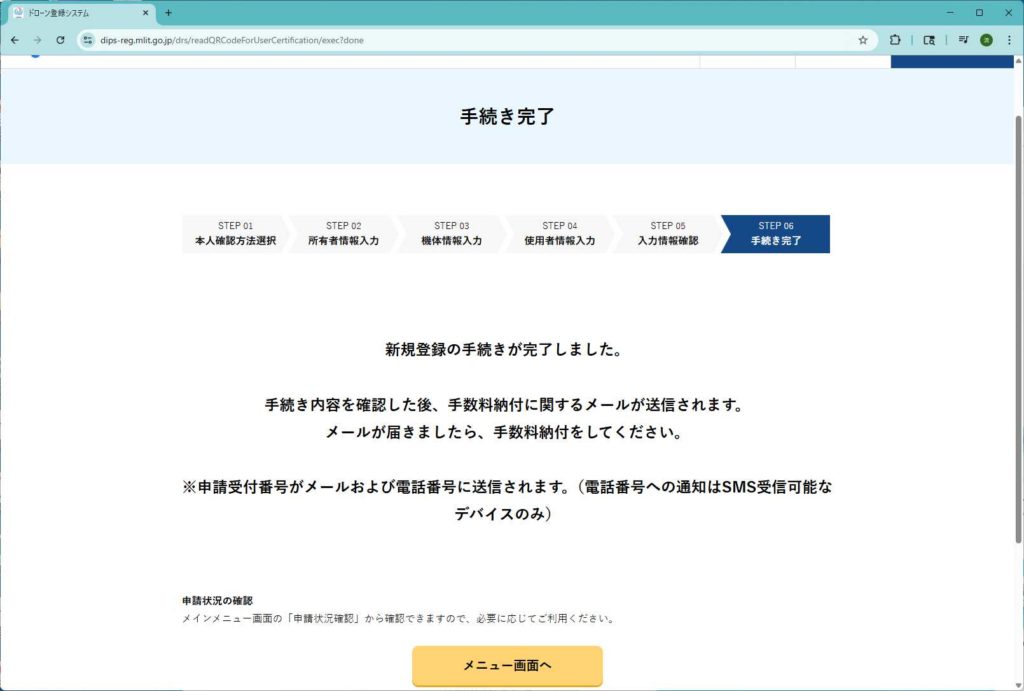

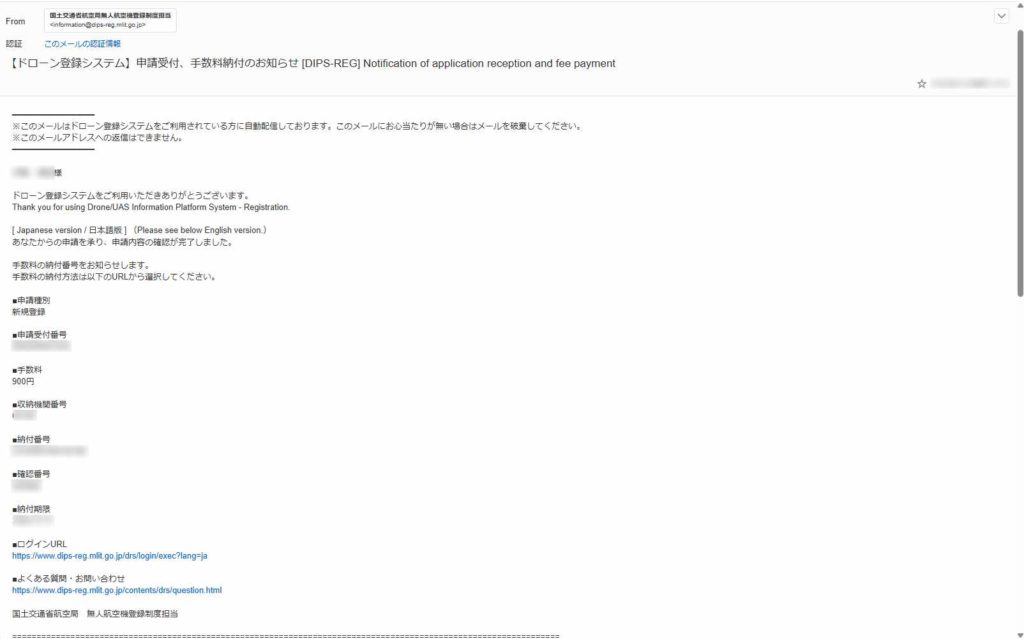

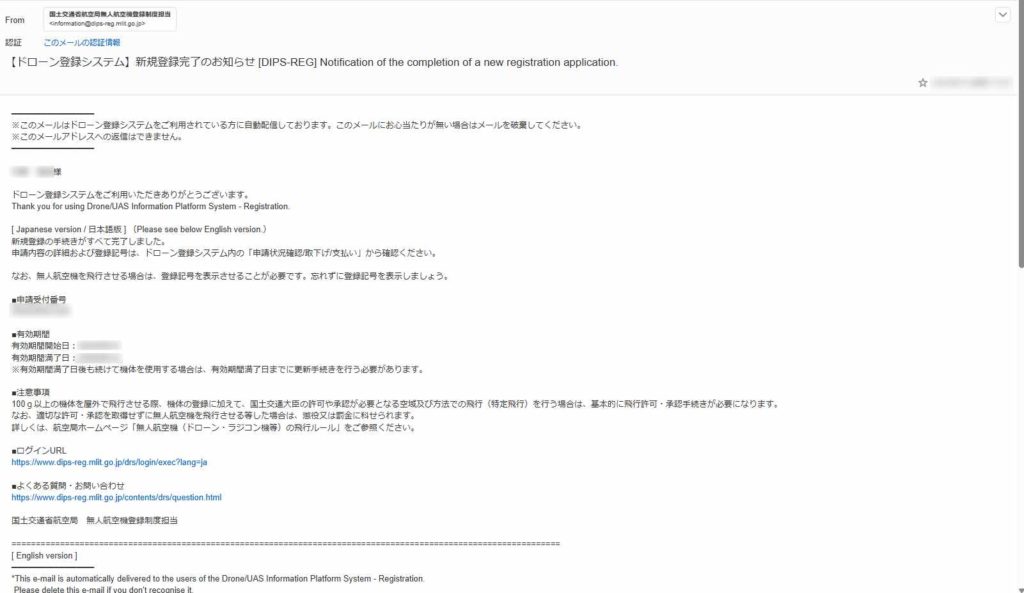

最後の画面にあるように、この後DIP 2.0に登録してあるメールアドレスに登録手数料の納付を促すメールが届きますので、こちらも指示に従って支払えば、登録処理はすべて完了した旨のメールが届くと思います。

リモートIDの書き込み

上項までで新規登録が完了し、機体に対して登録記号が発行されます。登録記号が発行されたら、送信機からDIPS2.0にログインして登録記号を本体のリモートIDデバイスに書き込みましょう。この辺は通常のドローンの登録操作と同じなので詳細は省略します。(Youtubeに詳しく解説してる動画とかいっぱいあるし^^;)

機体認証までの日数制限

なお、新品扱いで機体認証するには機体登録から1か月以内に機体認証の申請しないといけない事になっています。一か月を過ぎると中古の機体として機体認証をする必要があるようで、その場合費用とかも嵩んでしまうので、機体登録したらそのまま勢いで機体認証も申し込んでしまった方が良さそうです。

ClassNK(日本海事協会)とDIPS2.0からの資料

ようやく本題に辿り着いた感がありますが(^^;、ここから実際の機体認証の手続きです。先のDJIのガイダンス資料では機体登録までの情報しか無い為、ここから先は別の資料を参考にする必要があります。

■ClassNK(日本海事協会) > 無人航空機の型式認証・機体認証の検査(無人航空機登録検査機関)

https://www.classnk.or.jp/hp/ja/authentication/remote/index.html

こちらで検査の概要を把握しておくと良いかと思います。

■第二種機体認証申請ガイド

https://www.classnk.or.jp/hp/pdf/authentication/remote/guide.pdf

こちらが実際に我々が踏まなければいけない手順のガイドとなります。

■ドローン情報基盤システムの使い方

https://www.uac.dips.mlit.go.jp/contents/drn/manual.html

"型式認証の新規申請方法"の部分が主に今回役に立つ部分でしょう。

まぁ、おおよそこの辺りのガイドを読めば必要な事は書いてあるのですが(^^;、雑感なども交えながら書いて行きたいと思います。

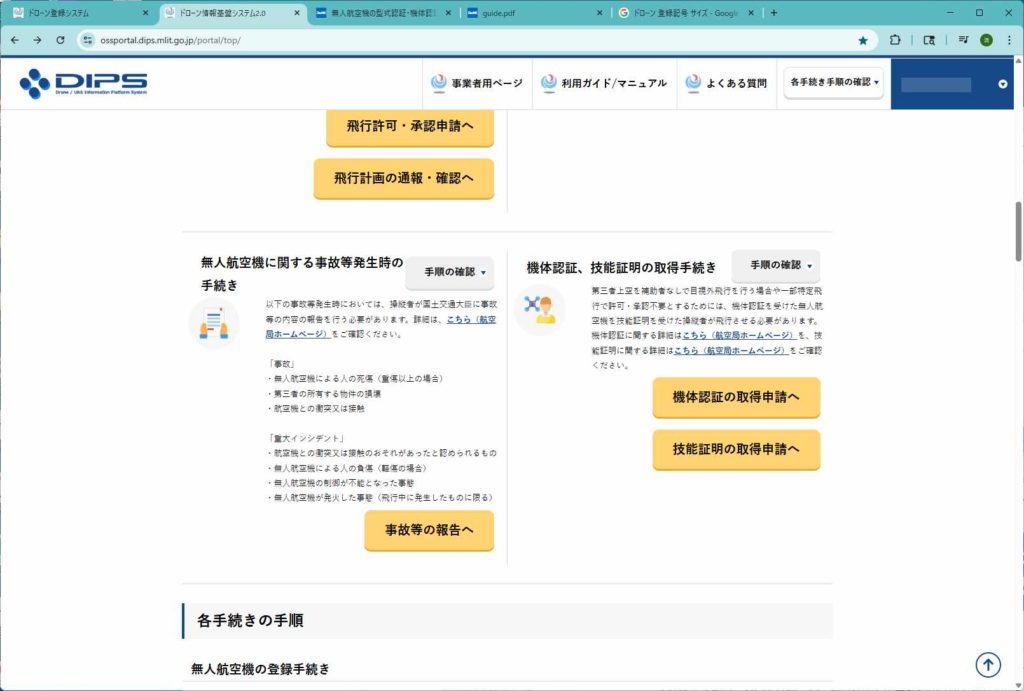

機体認証を申し込む

申請にはやはりDIPS2.0を経由する必要があります。

申請内容選択では、Mini 4 Pro 1機だけを登録するので「単体申請」を選び、今回のMini 4 Proは「型式認証済みの機体」を選びます。

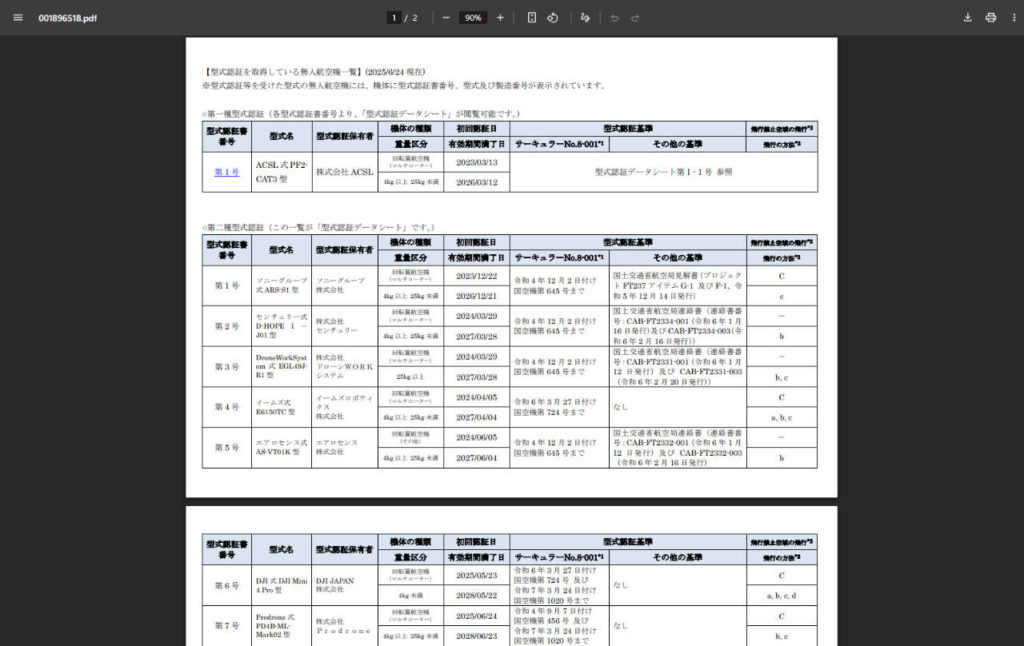

で、次の画面で一瞬ウッとなる人多いんじゃないかな、と思うんですよね。機体認証区分は当然「第二種機体認証」として、第二種型式認証書番号ってなんだ…?みたいな。ある意味、あまり表立っては出てない番号で、これはDJIのプレスリリースや航空局の資料に載っていました。ここまでのIDや番号の感じから6~8桁ぐらいの数字列を想像しちゃうのですが、

「6」

が正解です。実はMini 4 Proの本体に貼ってあるステッカーにもこの数字が書かれています。(桁が少なすぎてそうは思っていなかった…)

この先の画面はClassNKの資料に沿って入力するで良いかと思います。

また、スクショから漏れてしまいましたが「型式認証等を受けた者(自作機については設計及び製造者)による整備の有無」を「無」を選びます。メーカーで型式認証を取って販売しているものなので「有」にしたくなる所ですが、これも新品なので「無」となるようです。

使用目的については筆者はClassNKの資料通り、「空撮、趣味」とだけ記入しておきました。

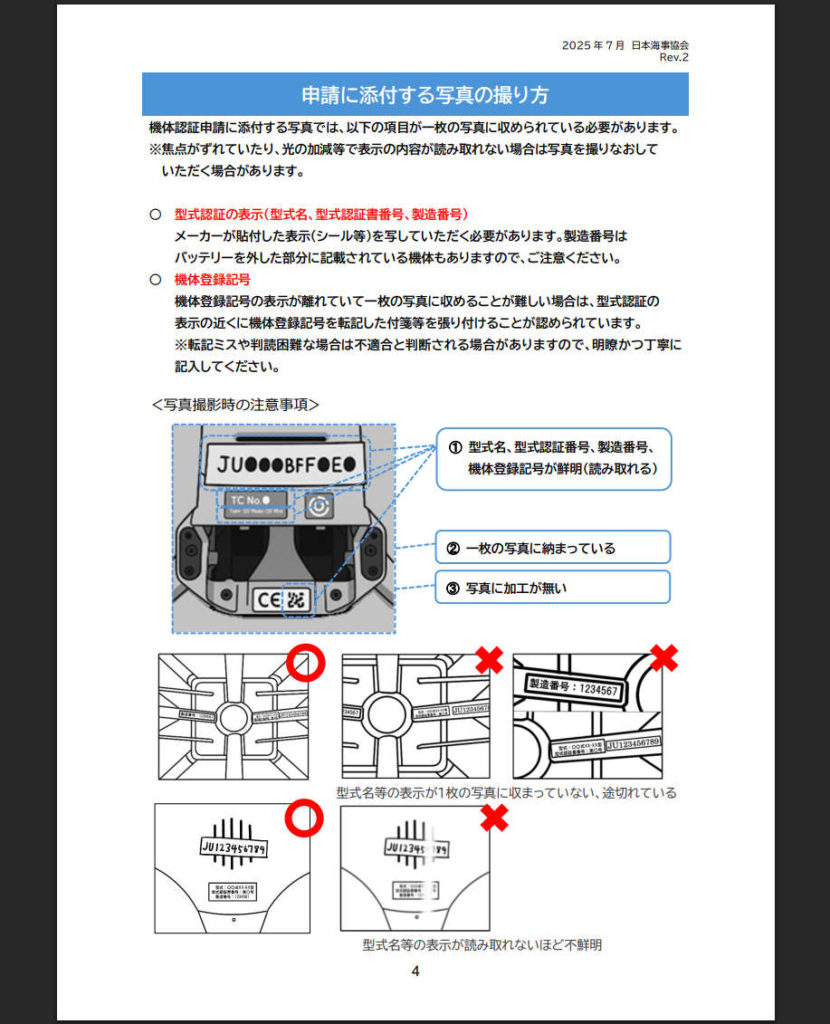

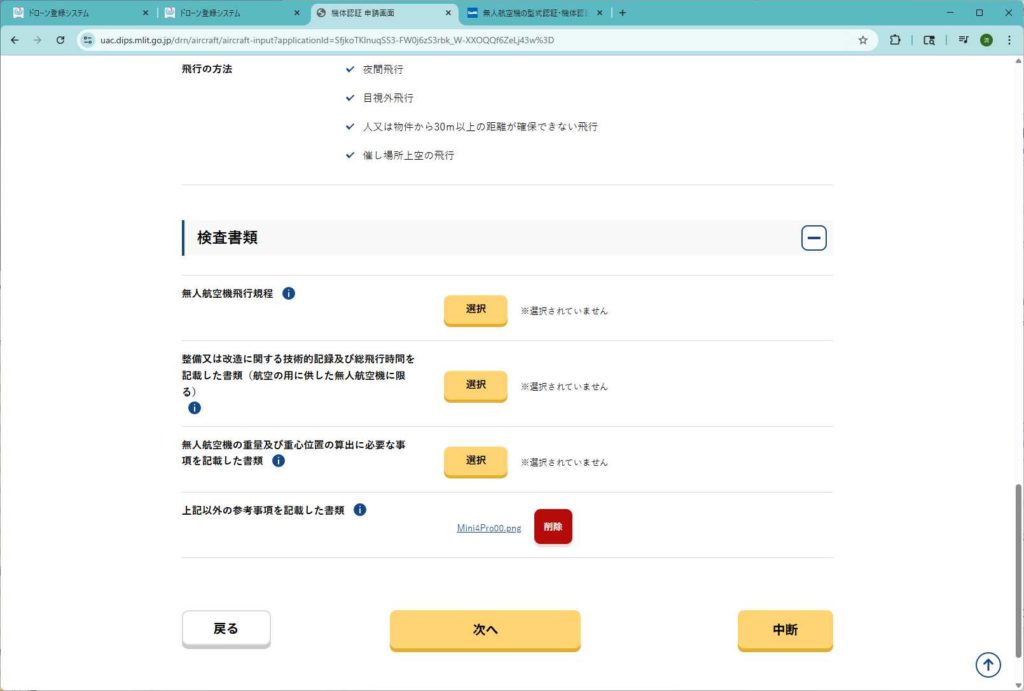

検査書類として写真を用意する

進めて行くと検査書類を添付する項目にあたると思います。4つほど資料を添付する欄があるので、ぱっと見では途方に暮れるんですが、ClassNKの資料では一番下の項目「上記以外の参考事項を記載した書類」のみ対応が必要となっています。

ClassNKの資料を良く見て、ここに添付する写真を作成します。

で、この写真が中々のクセモノです。

ClassNKさんの資料を確認すると型式名、型式認証番号、製造番号、機体登録記号の4つの要素が一枚の写真に収まってる必要があるとの事で、サンプルの絵もまぁMini 4 Proで申し込み殺到する事を想定して用意したんだろうなぁと言わんばかりのMini 4 Proっぷりです(^^;。

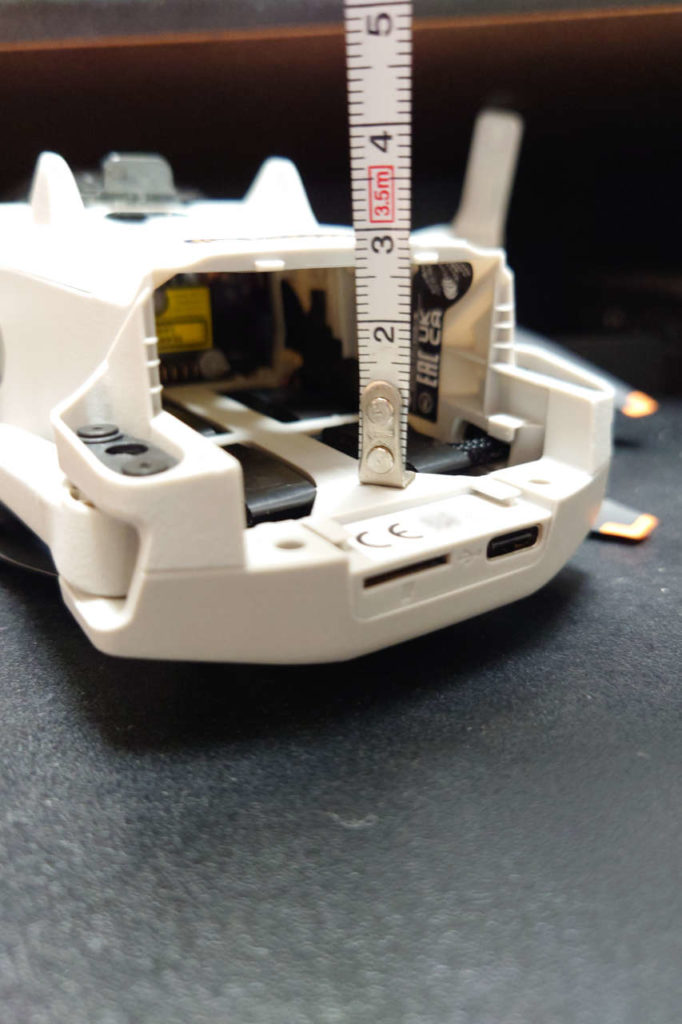

で、じゃぁ、これっぽい写真を撮ろうか、俺のフルサイズαとマクロレンズが火を噴くぜ…って言いたい所なんですが…。

そう、趣味で写真を撮られる方ならすぐ浮かぶかもですが、製造番号が書かれている下段と型式認証番号などが書かれている上段で3cm弱奥行きが出てしまう上に、製造番号とか型式名の記載が1mmほどの極小文字で書かれている為、どちらかにピントを合わせるともう一方が前ボケ/後ボケになってしまうという…。

絞るにしても限界が有りますし、回析やらシャッタスピードの問題もあるので、ここではセンサーのデカいαではなく、センサーの小さいスマホ(Xperia 5 IV)で撮りました。ただ、それでも中々難しく、結局24mmで引き気味で撮って見る時に拡大して確認して、かろうじて読み取れるかな、ぐらいの写真が撮れました(^^;

別々に撮って画像編集で一枚の画像として収めればいいじゃん…というのも頭を過るんですが、それはClassNKの資料ではNGになってるようなのでその手は使えず。

筆者は最後にClassNKの絵に併せて正方形に切り抜きましたが(加工にあたるのかちょっと迷いましたが)、解像度的に足りてるのならそのまま貼っても良いのかもしれません。一応、正方形に切り抜いた状態で「合格」を頂いております。

で、どうにかこうにか撮れた写真を「上記以外の参考事項を記載した書類」の所に添付して「次へ」。

この後、検査機関の希望を選んだりするのですが…すみません、スクショ撮るの忘れました…(汗。ClassNKさんの資料の通り日本海事協会を選ぶ(筆者の時はデフォルトで選ばれてました)だけですし、検査時期の希望は申請日の翌日を入力するだけです。難しい所は無いと思います。

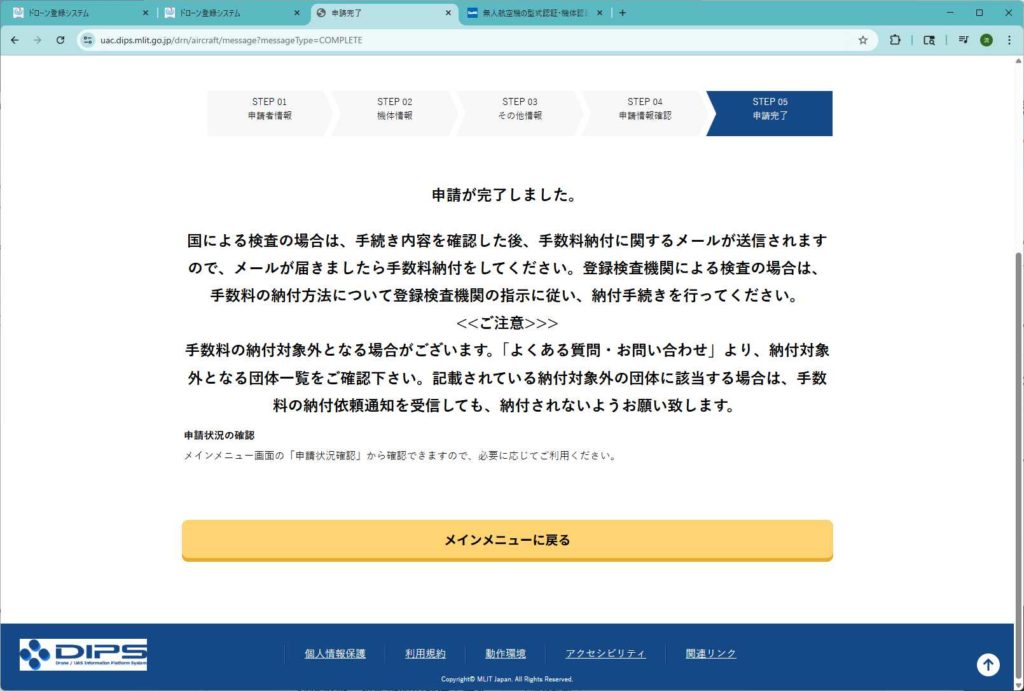

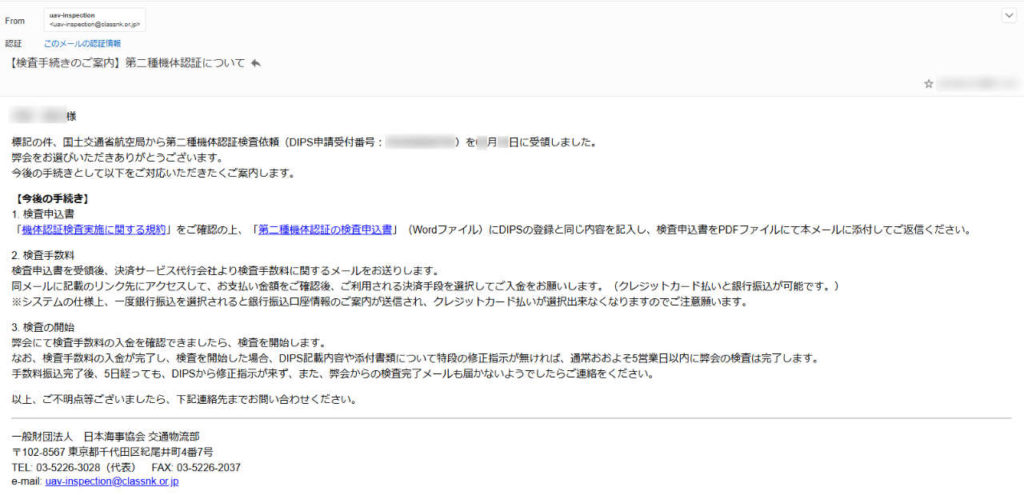

検査申込書が届く

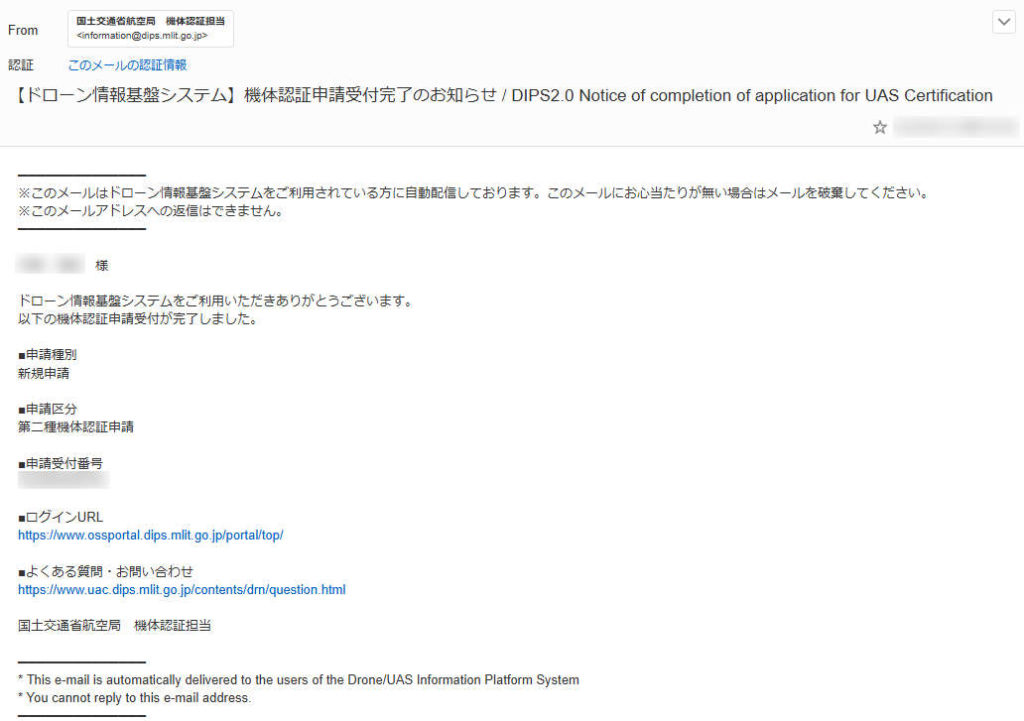

その後の流れは主にメールになります。

DIPS2.0から申し込んだのが土曜日だった事もあり、まずは受領のメールが月曜日にClassNKの方から届きました(早!)。

では早速…うん?

Wordファイル開いて書き込んでPDFで保存して送る…?

全員が個人でWord持ってるとか思うなよぉぉッッ!?

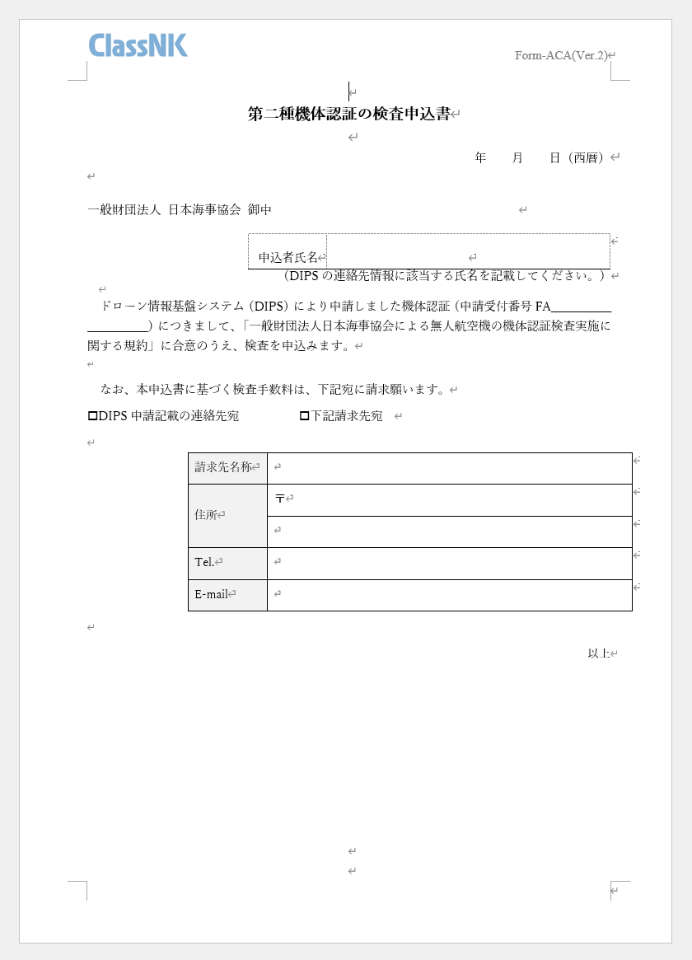

…って決してブチ切れてはいないですが、まぁでもDTMやらCG系のツールに結構注ぎ込んでる筆者でも、普段必要性が無いのでWordは持ってなかったりします(ExcelとOutlookだけ個別に買った人)。意外にここで躓く人いるんじゃないのかなぁ、とちょっと不安にはなりつつも、仕事用のPCちょっと拝借してササっと記入だけしてPDFで保存させてもらいました。

記入内容自体は記入日、氏名、申請受付番号(メールに記載ある)を入力して、通常はDIPS申請記載の連絡先にチェックを入れれば(カーソル併せてスペースキーだったかでチェックマークが入る)完了です。

で、出来たPDFを添付して即座に返信しました。

検査費用支払い手続きのメールが届く

状況によって差はあると思うのですが、筆者の時は検査申込書を返送した1時間後ぐらいには受理されて、検査費用支払い手続きのメールが届きました。

(余談)支払い手続きのメールに書いてある(必須:貴サイト上に掲載されている特定商取引…云々)の所は、これ多分、筆者向けでは無くてClassNKさん向けの話と思って良いのですよねぇ…?(^^;

普通にクレジットカード使えるのでささっと支払ってこれも2時間後ぐらいには支払い完了のメールが届きました。にしても…。

メーカーが型式認証取得済みの新造機の第二種機体認証検査費用は3080円ッ・・・ありがたい…ありがたいっっ!

これ、メーカーが型式認証取ってない状態で、国土交通省に直接機体認証お願いすると30万円コースですからねぇ…(そもそも資料を用意出来るのかも良く分からない)。

で、支払い手続きをした翌日にはDIPS2.0からも申請受付完了のメールが届きました。後は審査を待つばかりです。

そして合格からの機体認証書の発行へ。

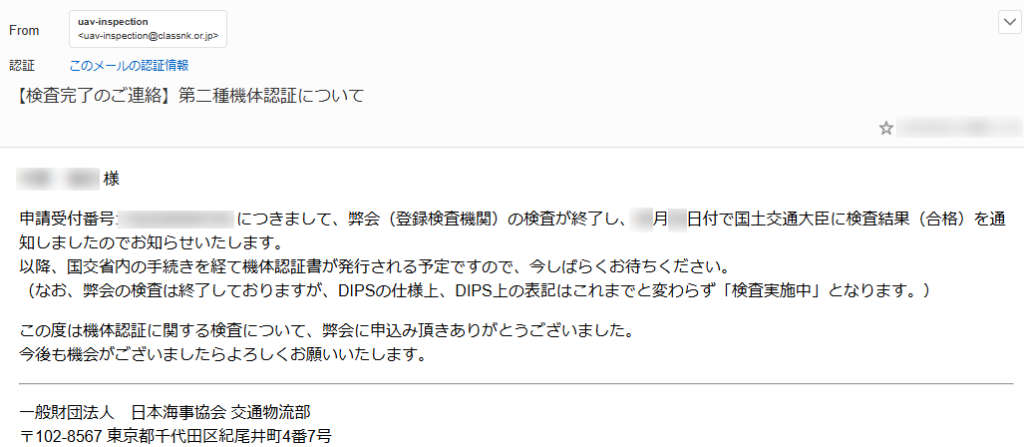

申請受付完了のメールの翌日、ClassNKから検査完了と検査合格のメールを頂きました。無人航空機操縦士資格の時の事を考えるともっと時間かかるかな、と思ったのですがあっという間に完了来ましたね。早い。

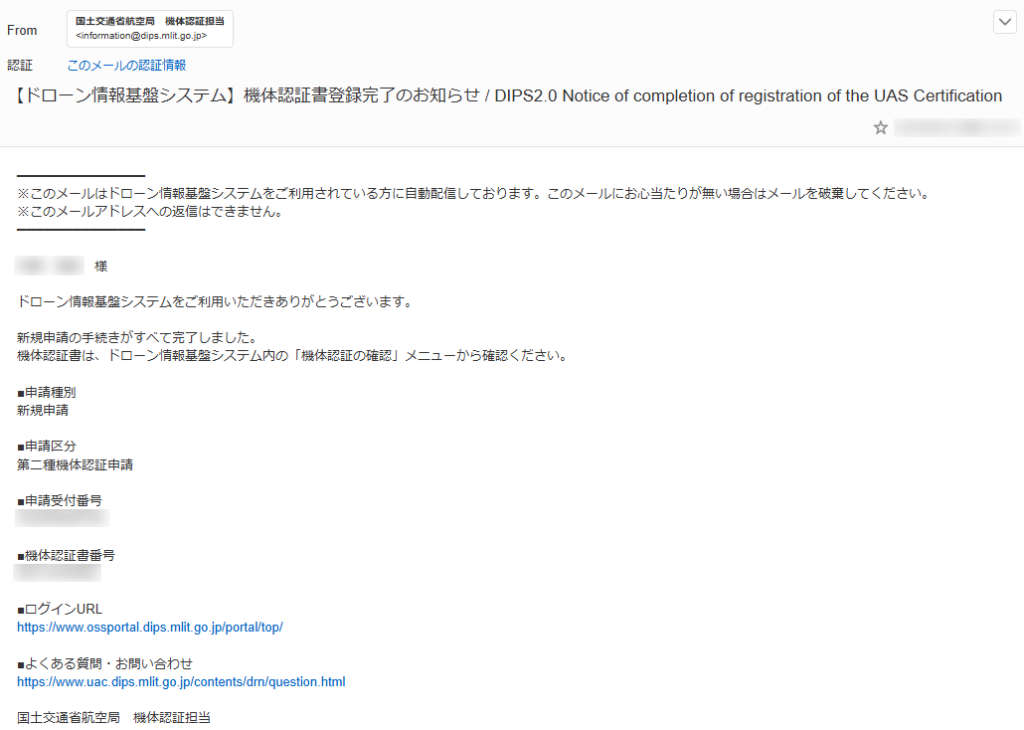

ただ、今回はこの後の国交省側のDIPS2.0への機体認証書の発行が結構時間掛かりまして、8日間程度間が空きました。火曜日の昼前に合格の知らせが来て、翌週の水曜日に夜遅め(ご苦労様です^^;)に機体認証書登録完了のメールが届いた形です。

DIPS2.0で確認する

機体認証書登録が完了したとの事ですので早速DIPS2.0へログインして確認してみましょう。

DIPS2.0のトップページ>「機体認証の取得申請へ」>「機体認証の確認」>機体を選んで「詳細」

の順で機体認証した機体の詳細画面へ行けるはずです。

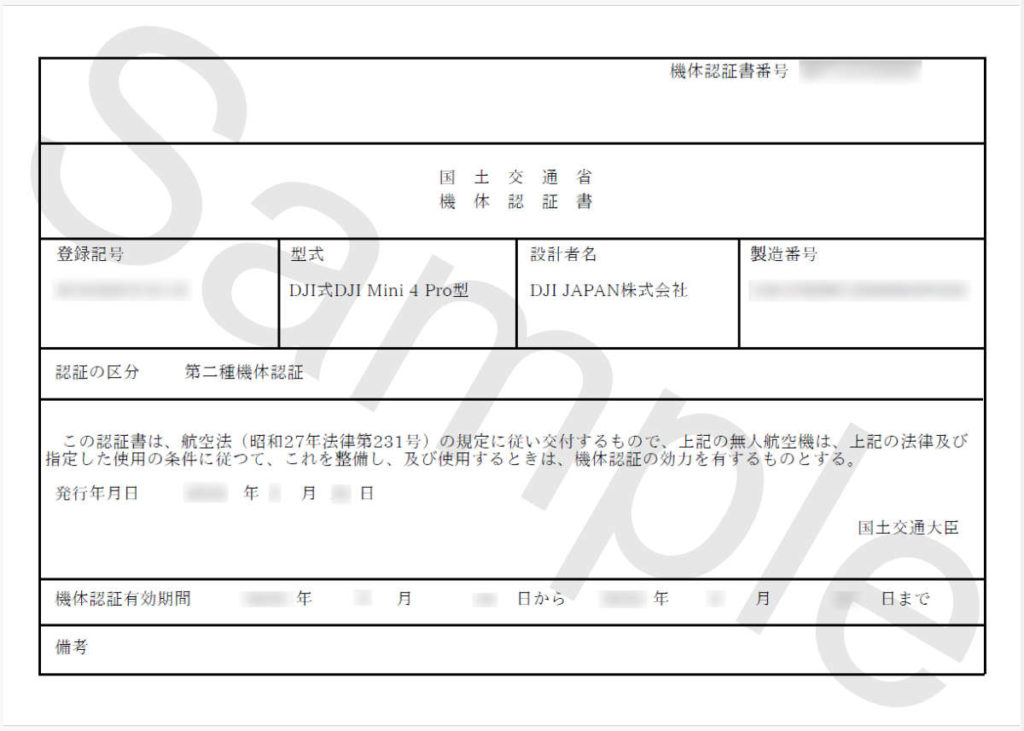

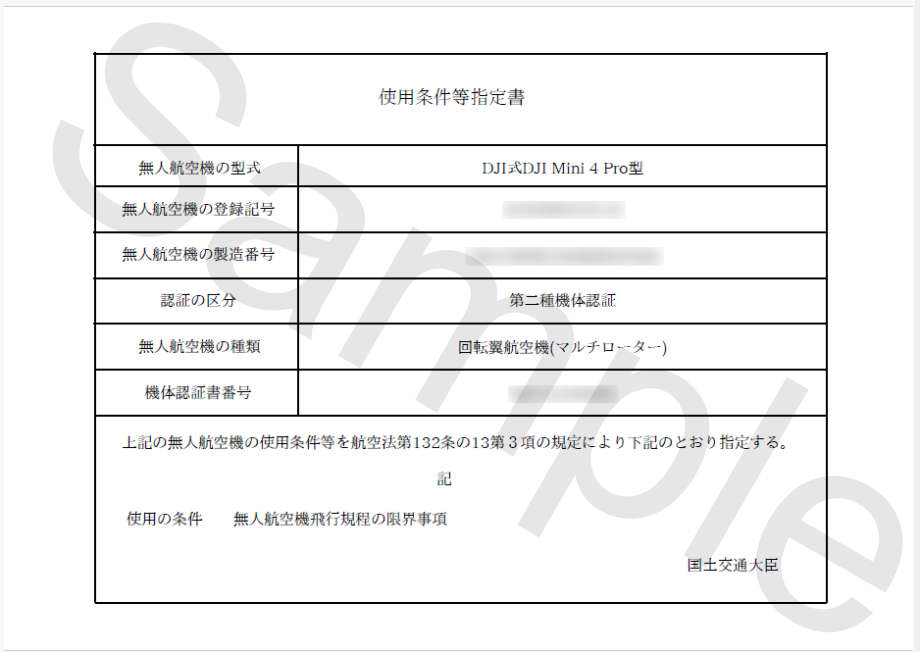

機体認証情報詳細の画面に第二種機体認証書と使用条件等指定書のPDFファイルがあります。念のため、ダウンロードしておくのが良いでしょう。ダウンロードした各書類は以下のような感じでした(念のためSample透かしを入れてあります)。

はい、これで念願の第二種機体認証の取得は完了です!

DJI Mini 4 Proを箱から取り出してからで考えると中々の工程数がありますね。ただ、所在は見つけにくいもののDJIもClassNKも国交省も資料を出してくれているので、それを読みつつ進めれば難しい所はあまり無いのかな、という気がします。

気になるところ

一連の作業や調査をしていて、ちょっと気になる所が幾つかあったのでその辺の話も書いておきます。

DJIは3年後更新してくれるだろうか。

今回、DJIが型式認証を取得してくれたおかげでそれに則った機体認証がお手頃に出来るようになった訳ですが、この型式認証も有効期間があり、その有効期間は2025/05/23~2028/05/22の3年間です。

型式認証も更新手続きは勿論出来るのですが、費用も手間も掛かるでしょう。技術進歩が目まぐるしいDJIのドローンにおいて、DJI Mini 4 Proが3年後も"販売においての"現役とは考えづらい所も有り(既にこの夏はMini 5の噂結構出てましたしね)、果たしてそういう状況の機種の更新手続きをしてくれるのか、というのは気になる所です。

型式認証の更新が無ければ当然、機体認証も更新できなくなるはずで、企業ユースはまだしも個人ユースで3年で10万円程の機種が当初の目的通りに使えなくなる、というのは中々ヘビーな話にも思えます。

表に出ない制限がある

筆者が手続きしながら、DJIのダウンロードセンターで「DJI Mini 4 Pro 無人航空機飛行規程(日本語参考訳版)」を読んでいる時に結構制限がある事に気付きました。この辺の制限事項、あまり表立って表記されていないので知らずに違反しないように気を付ける必要がありそうです。

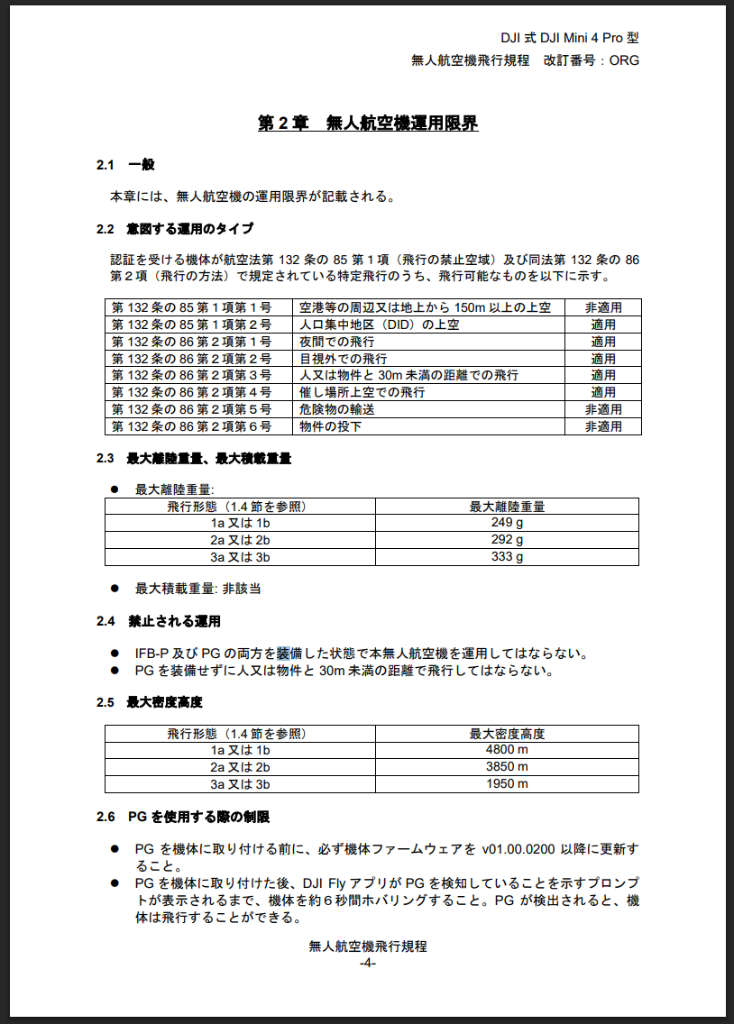

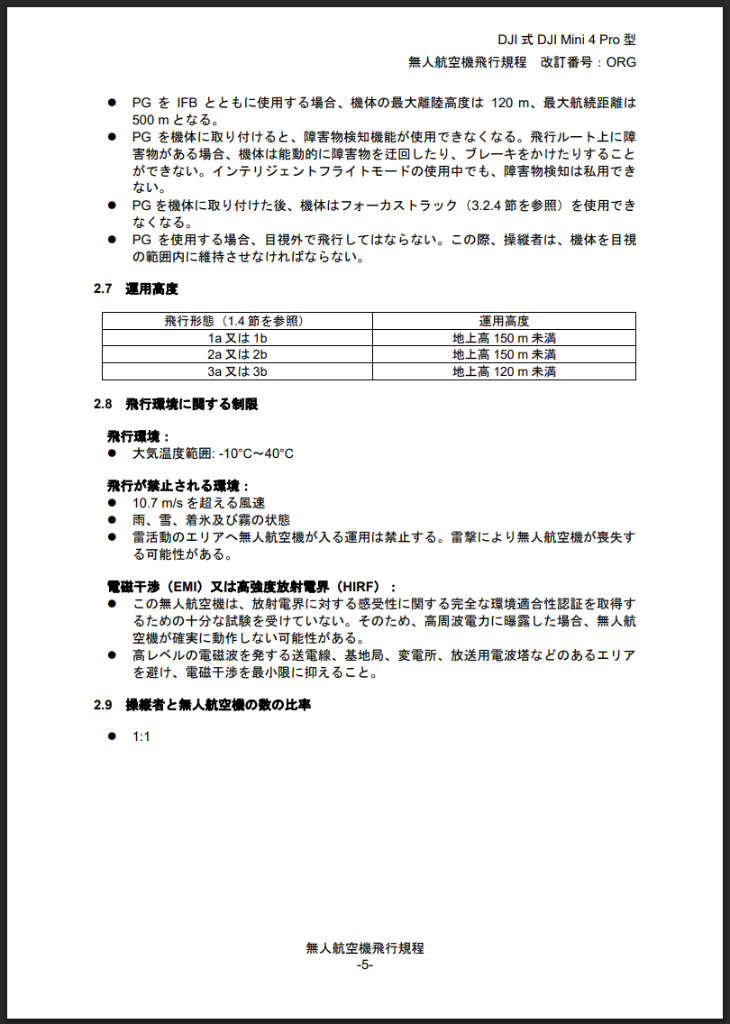

このドキュメントの第2章 無人航空機運用限界の所にあるのですが、まず、

・IFB-P 及び PG の両方を装備した状態で本無人航空機を運用してはならない。

・PG を装備せずに人又は物件と 30m 未満の距離で飛行してはならない。

…とあります。IFB-Pとはインテリジェントフライトバッテリープラスの事で、PGはプロペラガードの事です。つまり、

「プロペラガードとインテリジェントフライトバッテリー"プラス"の同時装着は禁止」

という事になります。重量と出力の都合なのかな。で、更にこれは飛行申請を出す際にも良く言われる事ではあるのですが、

「プロペラガードが無いと人/物/30m未満の条件で飛行出来ない」

という条件も追い打ちを掛けます。

つまり、都心や郊外でも近隣に建物などがある所から飛ばす場合は必要になる事が多い、

「人/物/30m未満の条件では、インテリジェントフライトバッテリー"プラス"は使用出来ない」

という事になりそうです。ゲーッ。

で、ここで気になるのが購入したセットです。筆者はたまたまRC2付属セットで購入してたので良いのですが…。

「フライモアコンボに付いてくるバッテリーは3本全て"プラス"」

なんですよね。て、事は折角フライモアコンボ買ったのに、人/物/30m未満の条件で飛ばしたかったら、容量の少ない通常のインテリジェントフライトバッテリーを別途追加で買わないといけないの?…って事になります(汗。これは結構厳しそう。

しかもDJI Mini 4 Proは更に大きな制限があります。

・PG を使用する場合、目視外で飛行してはならない。この際、操縦者は、機体を目視の範囲内に維持させなければならない。

マジか!! という事は

「進路(発着所)に人/物/30m未満の条件がある場合、目視外飛行出来ない」

です。これはプロペラ装着時にDJI Mini4 Proの障害物検知機能が使用出来なくなる事に起因してるんでしょうか、撮影目的には相当厳しい…。

DJI Air 3を飛ばしてた時にはプロペラガードでバッテリー条件が変わるとか(そもそもプラス相当しか無い)、障害物検知機能が使えなくなるとか特に無かったので、この辺は完全に盲点でした…。Web上のカタログスペックだけ見てると撮影に関する仕様とかはほぼ共通してるのでDJI Mini 4 Proは小さいAir 3かなぐらいに見えるんですけど、小型軽量に起因した細かいかつ用途によってはクリティカルな差異がある事は、これから購入を検討される方は留意した方が良いと思います。

個人的にはDJI Air 3があるので、ちゃんと高高度の撮影をしたい時はそちらを使って、思い立って割と直近でドライブ的に飛ばしに出ていきたい時とかはDJI Mini 4 Proと使い分ければ良いかなぁ…と思っています。正直、当初は中望遠が必要な時以外、DJI Air 3の出番はあまり無くなっちゃうかなぁとも思ってたのですが、まだまだ出番はありそうです。

動作確認が遅れる

割と最速で対応してたつもりですが、それでも機体登録から機体認証書が登録される日まで13日ほどかかっています。この間、機体認証を新品として扱う都合上、飛ばす事が出来ないと思います。となると、購入店によっては初期不良交換が1週間とかだとその制度は使う事が出来なさそうにみえます。ただ、DJIの特色でもあるCare Refreshは開梱直後から登録出来るので、最悪こちらで対応とかは出来そうではあります。

ドコで買えるの?

型式認証対応モデルの販売店についてもちょっと分かりづらく、筆者が確認した範囲ではセキドさんやSystem 5さんなどのいかにもドローン/映像専門店、的な所では販売されているのを確認しましたが、著名なAmazon、ヨドバシ、ビックカメラはおろか、DJI公式ストアでさえも型式認証モデルの扱いは無いようで従来モデルを型式認証対応モデルと同じ価格で販売中です。

おそらく型式認証とはなんぞやぐらいは回答出来るお店でないと責任を持って対応出来ないという事なのかな、と勝手に思っていますが(公式ストアは不明w)、せめて公式サイトからの誘導ぐらい無いと5月のプレスリリース逃したり、その後興味を持った人は辿り着けないかもな、と思う所はあります。

最後に

…とまぁ、気になる点も少なくは無いのですが、それでも閉塞感の漂っていた個人向けの機体認証の道を切り開いてくれたDJIの英断とMini 4 Proの存在には感謝する所です。

今後はどうなるのでしょうね?個人的にはDJIが型式認証対応するにしても上のモデルからだと思っていたのですが、業務で使う分には包括申請で全国区指定かつ長期間指定出来ちゃいますし、むしろ個人で使う下の方のモデルの方が効果あったりするんでしょうか。今回いろいろ確認した限りではDJI Mini 4 Proではその小型さ故の制限が結構確認出来たので、それであればAir系ぐらいの方が効力を存分に発揮できるのかも知れません。

とりあえず、自分のDJI Mini 4 Proも初飛行に持ち出したいんですが…この所、鬼のように暑くてナ…という所でタイミングを伺っている所です(^^;。早く涼しくならないかなー。